最近上海和北京開始的生活垃圾分類,引起不小的關注度。

對大多國民而言,垃圾分類這件事只聽過,沒干過。街頭大小垃圾點,最多兩個箱子。一個寫著可回收利用,一個寫著不可回收利用。這很好理解,廢品回收站收的就是可回收利用,不收的就是不可回收利用。但在實際操作上,有多少人把紙殼、易拉罐一起丟進不可回收利用的垃圾箱。而可回收利用的垃圾箱里,只慘兮兮地躺著幾個塑料瓶子。是的,當我們扔垃圾的時候,只有瓶子是可回收利用的垃圾。

當然,與垃圾分類達到登峰造極的日本不同,我們的垃圾是可以賣錢的。也就有了廢品收購站,有了拾荒者。說到拾荒,大概能想到的就是揀瓶子、紙殼、鐵器等可以賣錢的物品。但早些年,還有一種拾荒者,他們不光撿這些東西,還撿打包丟棄的剩飯剩菜,或者哪怕是變質了的所有食物,這些食物被撿回去喂豬。那時候,并不是所有的豬都是吃糧食長大,也未必打激素,而是吃垃圾長大。

那么日本的垃圾是怎么處理的呢?可以賣錢嗎?答案是基本不能。中國有走街串巷回收冰箱彩電的人,如果在日本想要扔一臺家電怎么辦?

首先要打電話預約相關的回收單位和公司,告訴他們你要扔什么東西。然后那邊會到時間來把家電拉走。你以為這就結束了嗎?當然不是,你還要付給他錢。什么?不是他把你的家電拉走了嗎?是的,在日本要這樣理解:是他開著車來把你的家電搬走,然后找地方處理掉,這里涉及一系列人工費和運費。至于處理的價錢,以冰箱為例,日本購買一個二手冰箱便宜點的約兩千人民幣,而處理冰箱則要花費少則四五百人民幣。

剛到日本時,住在公共宿舍,窄小的廚房里面擺了四個大垃圾桶,分別裝生活垃圾、塑料瓶、玻璃瓶、金屬器。另有奶盒、紙殼等要單獨捆綁。可以說,來日本的第一堂課就是要學會垃圾分類。如果你覺得這已經很麻煩了,那么關于一個礦泉水瓶,竟然能分出三種垃圾,甚是讓人崩潰。瓶蓋和瓶身都是資源垃圾,但是瓶蓋有色,瓶身無色,要分別丟棄;瓶子的包裝紙,是可燃垃圾,分別丟棄。初來乍到,根本不明白也不理解這些繁瑣的過程,但又不得不按規矩辦事。

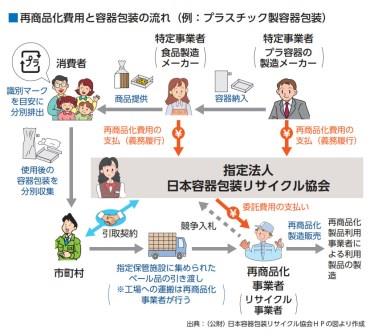

說到塑料瓶,眾所周知這是可回收資源里的老大哥。以日本為例,看看你廢棄得瓶子是怎樣涅槃重生。

第一步:市民廢棄

把瓶子的瓶蓋和包裝紙分離——洗凈瓶內壁——踩扁——收集日丟棄

第二步:市政回收

收集——篩選——壓縮捆包——保管

第三步:企業回收再利用

凈化重制(再商品化)——薄片化——成品制作

可見,就一個礦泉水瓶而言,分類回收不僅使資源重新利用,也可將垃圾分類作業細分化,減少處理成本。面對每天不斷出現的垃圾,全靠集中丟棄處理的話,不僅無法回收利用,提高回收成本。還讓原本可以利用的資源變成污染環境的禍首,這是一舉兩害的事。

上海等地剛開始的垃圾分類試點,有點像先讓一部分地區垃圾先文明起來的意味。面對著大媽每天一問——你是什么垃圾,你難道不想盡快解鎖垃圾分類的全部技能嗎?

那么,日本人天生就會垃圾分類嗎?顯然這世上并沒有這種人,那日本人是怎樣做到的呢?

這就不得不提的日本垃圾歷史。

日本國土面積窄小,獨立于大洋之中,在垃圾消化方面吃了不少苦頭。正是這種地理環境和日本社會背景,逼迫日本率先成為垃圾分類處理的國家。而即便是這樣,日本的垃圾問題就像一塊永久的膿瘡,在日本社會永遠無法愈合。尤其是中國等國家不再接受日本等發達國家的垃圾之后,加劇了日本垃圾處理的壓力。

日本人對于垃圾處理的意識由來已久。早在明治早期就有相關法律頒布,但是成效不大。日本近代化以來,工業大力發展,人們的生活水平提高,導致工業垃圾和生活垃圾大量出現。但是當時并沒有很好的處理措施,路邊街角到處都是隨意丟棄的垃圾。由于國土面積小,宜居的土地更少,人口密集。大量的垃圾堆積在路邊,滋生大量蚊蠅,誘發疾病。當時的學生上學,要隨身帶著蒼蠅拍,用來驅趕蚊蟲。

1900年,日本就頒布了一份關于垃圾處理的法律——《污物掃除法》。法規包括兩個方面,一個是規定了行政部門的職責,另一個是關于垃圾焚燒。其中,污物主要分為垃圾、污水、糞便、污泥。該法規還明確了相關的責任和義務:垃圾的收集歸國民個人職責,垃圾的處理要政府部門統一來做。由于各地區情況不同,各地政府在處理垃圾的時候不可避免的出現了做法不一致的情況,也就有悖于法律的初衷。最終變成,垃圾處理“外包”,政府負責外包公司的委托和監督。因此日本研究者稱,這部法律只能算日本垃圾處理法規真正的祖宗,實際上是失敗的。

但它明確規定了,“垃圾要盡量焚燒”以解決垃圾的堆積問題。可是怎么燒呢?當然不是像現在這樣無污染化焚燒,而是“野燒”,就是粗放型的把垃圾堆在一起燒掉。

但當時人們都乎略了一個重要問題。相對于當時日常消費品的形勢比較單一,比起生活垃圾,工業垃圾將成為日本環境污染的最大隱患。

第二次世界大戰后是日本經濟恢復和發展期,社會的發展必然會產生大量生產垃圾。二戰期間,東京空襲所造成的建筑物毀壞,產生了大量建筑垃圾。再有當時的國民并沒有環保意識等一系列原因,讓日本面臨著與垃圾的新戰爭。

為了減少垃圾堆積造成的蚊蟲和疾病肆虐,日本民眾動用各種方式來治理垃圾。比如用手推車收集陸地垃圾、用船只清理河道垃圾。這些垃圾去向,有的焚燒或是填埋到河床,更多的是填埋在如今被稱為“夢之島”的東京灣,就是如今品川、港區那一帶。從地圖上看到東京灣沿岸方方正正的“陸地”,實際上是填海造陸而成。還有眾所周知的東京迪士尼樂園,也是填海造陸形成的,而支撐著那片“大陸”的多半是垃圾。有日本網友說,如今天堂一樣的地方,有幾個人知道,那下面還有1923年關東大地震的建筑廢墟,仿佛掩埋地下的還有死于震災的亡魂的哀聲怨語……

隨著經濟發展和工業化進程,日本的土地和河流被大量工業廢物污染,成了社會公害。工業化污染威脅到周邊居民的生命健康,兩次較大的事件有:熊本縣某化工廠化工污染造成的水俁病、岐阜縣神岡礦山污水排放造成的骨痛病。政府意識到工業污染的嚴重性,于1970年頒布了處理工業廢棄物的相關法律——“廃棄物処理法”,將廢棄物分為“一般廢棄物”和“生產廢棄物”。生產廢棄物受到了管制,工業廢物不再可以任意排放。

19世紀80年代到90年代前期是日本經濟泡沫時期,這一時期也是日本國內消費最繁榮的時期。隨著塑料制品和家電產品的大量使用,商品的包裝變的繁雜精美,家庭垃圾變得多樣化,并且多數垃圾是可回收利用垃圾。為了處理家庭垃圾和資源再利用,日本政府在得到國民的支持和配合方面,做了大量的功課。

1992年,“第一屆垃圾減量全國促進大會”召開,向國民介紹垃圾減量的知識和征求意見。

1993年5月30日開始,為期一周的“垃圾減量促進周”開始,在電視和各地現場倡導垃圾減量。

而日本的垃圾分類,于1970年最早在靜岡縣沼津市和廣島縣廣島市開始試點。80年代后期,垃圾分類開始向全國推廣。在上述全國性宣傳過后,日本的垃圾分類開始走向更細分化和更合理的回收利用。

垃圾的分類回收這件事,真的就是政府下令,民眾執行這么簡單嗎?其實并不是這樣。簡單地說,垃圾分類回收方便了市政部門的管理,對于民眾只有增加生活成本和浪費精力。不必細說,從以前的汽水瓶子可以隨便丟棄,到要把蓋子扔進這里,包裝紙扔進那里,瓶子單獨回收,這確實是件浪費生命的事。

新聞上經常能看到孤寡老人住在“垃圾堆”里,為什么會這樣呢?留學生無故消失,留下大量生活垃圾,為什么會這樣呢?大概有很大一部分原因是,垃圾分類太麻煩。

然而日本的垃圾分類發展到今天,不得不說是全民的功勞。日本民眾是怎樣做到自發的、心甘情愿的將日常垃圾仔細分類,分時間和日子丟棄,還要自掏腰包處理垃圾的呢?

日本人并不是天生就會丟垃圾,但是從知道丟垃圾的那天起,日本的孩子就明白垃圾不能隨便丟,應該分類。日本的幼兒園,環保事務局會把垃圾回收車開進幼兒園,在講臺上擺上貼著不同標簽的垃圾桶,讓孩子們身臨其境地學會辨別垃圾,學會分類扔垃圾。

想起剛來日本的時候,也跟幼兒園的孩子一樣。老師手里拿著一個塑料瓶和一個蘋果模型,讓我們這些外國學生指出它們分別屬于什么垃圾,簡直毫無羞恥。現在想想,那個蘋果模型應該算不可燃垃圾吧。

在國民教育當中,日本政府已將垃圾分類納入教育范疇。所以從第一代受到垃圾分類教育的孩子作為起始,日本的垃圾分類已經滲透到國民的習性當中。當然,面對日本垃圾分類的繁雜,和不同地區有不同的分類方法以及丟棄時間。各市、區會根據當地情況,向市民發放垃圾分類丟棄的公告。外國人第一次去市役所登記住所,一定會拿到很多文件資料,包括市/區地圖、就近避難所、公共設施,還有一張彩印的垃圾丟棄公告。

垃圾分類丟棄的另一個好處是知道要節約,避免浪費。假如買一個冰箱,對于普通市民,不到不能用是不會換的,一是費錢,二是費時間。

在具體操作上,日本的垃圾分類盡管復雜,也不考驗智商。如果實在是懶得分垃圾,找住處的時候,可以找那種不需要自己分垃圾的公寓。只要每個月交幾千日元不等的管理費,簡單把垃圾分為塑料、玻璃、金屬、紙箱子和其他垃圾。用規定的袋子裝好,扔在住所附近的專用垃圾箱里,會有公寓管理人員幫你分類。

假如在扔垃圾時,一個玻璃瓶里面嵌了很多金屬片,這該怎么扔呢?答案是日本人也不知道該怎么扔。總不能把瓶子砸碎,把玻璃渣和金屬片分開丟棄。

因此垃圾分類涉及到另一個問題,那就是商品的生產者。作為商品的生產者,要時刻注意到所生產的產品哪一部分會成為垃圾,會成為怎樣的垃圾,以配合垃圾分類。

1995年,日本政府對應全國開展的垃圾分類運動,制定了“容器包裝再利用法”。據調查,包裝用品的廢棄物占家庭廢棄物總體積的60%,占家庭垃圾總重量的30%。因此,該法令規定,商品的制造者要盡量減少包裝的使用量,還要在包裝上標注該包裝是哪種廢棄物。比如包裝紙的輕薄化,塑料袋的有償使用等。這里還要用塑料瓶說事,日本的飲料塑料瓶都是透明的,因此在回收時更加方便。目前國內的塑料瓶,依舊存在有顏色的瓶子,這就給垃圾的分類造成了麻煩。當你拿著雪碧和娃哈哈礦泉水準備扔的時候,就是“要把大象裝冰箱,總共分幾步”的問題。在此,希望商品的制造者,能充分考慮消費者丟垃圾的不易,請統一使用透明塑料瓶。

(日本配合垃圾分類的相關法律:家電再利用法.1998、食品再利用法.2000、建材再利用法.2000、車輛再利用法.2002、小型家電再利用法.2012等)

除了市民意識的提高、生產商的責任意識,還有一項重要工作是屬于政府。數據顯示,以有100萬人口的川崎市為例,該市的年度預算總額為6180億日元,其中廢棄物相關支出達到223億日元,占總預算的3.6%。細分起來包括人工費、垃圾回收設施維修費、垃圾車購買維修費、運輸費、垃圾處理費、調查費等等。

對國家而言,經濟賬要算清楚才行,單純的看到這筆支出,顯然垃圾分類回收在“勞民傷財”。但是背后的對資源再利用和環境效益則不可計數。2012年,日本塑料瓶的回收率達到了90.4%,其中80%在國內加工再利用,利用率為85%。隨著日本商店和超市出入口處放置的塑料瓶回收機器不斷增多,日本國內就塑料瓶的回收利用率還會增加。反過來想,這些塑料瓶如果都焚燒、填埋,甚至流入山林河流,這不光是資源浪費,還會造成巨大的環境壓力。

除此之外,日本目標明確地提出垃圾處理的三個方針——3R(Reduce、Reuse、Recycle),分別代表減少垃圾、廢物利用、資源再生。

因此,在垃圾分類回收這件事上,要政府、國民、企業共同努力,缺一不可,如此才能千世萬代地延續下去。

日本的垃圾分類和處理,如今看來已經很有成效。初來日本的外國人一定會發現,日本街道干凈到光著腳走都可以。也會為街道沒有垃圾桶而煩惱,而這何嘗不是保持城市風景的好辦法呢?一張美照上出現一個臟兮兮的垃圾桶,確實有煞風景。垃圾分類回收是讓城市變干凈的第一步,也是很重要的一步。日本的街道沒有異味,看不見蚊蠅,會覺得生活環境很舒適。這都是緣于沒有隨意丟棄的垃圾,自然沒有蚊蟲的滋生地。

懷念不如行動。總有一天,哪怕走在中國三線城市的街道,也不再有臟兮兮的垃圾車,成群的蚊蟲,肆意橫流的臟水。到時候,扔瓶子時潛意識會告訴你,這個瓶子,應該分三步扔。