要說日本的寺廟多過便利店,一點都不夸張。

由于自公元6世紀初度傳入,佛教在列島的發展一直都很平順,加以歷史上從未發生過類似歐洲的屠神運動,故傳承至今,已衍成七大系、214宗派的規模,各式寺院的總數更多達78000個,即使僻處鄉野,路邊的佛龕,一年四季也都清酒滿盞,花果不斷。

轉角遇見——地藏菩薩

一些由家族管理的寺廟,更是香火旺盛。其間的功勞,首先要歸那些承襲父職的“后繼”(あとつぎ)。這些人大多受過良好的教育,因與一般社會習尚沒有認知上的疏離,做起籠攬善緣的事來,大抵周洽而有效。其中一些人行有余力,還兼差別事。

家有佛寺卻子棄父業,在這里是很平常的事。而入了此行,娶妻生子之外,經商學藝,也各由自己。故紙筆的營生,實在是哪路神明都得罪不到的。至若凈土宗,就更沒有傳統和尚的那些戒律,只要不在修行期間,連留不留頭發,都可由自己決定。

不過話雖這么說,凡初到者,對日本人的佛教信仰還是有許多不能理解的地方。

因為一方面,日本人似乎終其一生都離不開佛教,受“本地垂跡”說的影響,甚至連神也被指為是佛的化身和變現,由此神道融入佛道,敬神與禮佛成了人終身的功課。自中世禪宗傳入,特別是凈土宗普及后,老病而死之人,其通夜和葬禮更多在佛寺舉行。

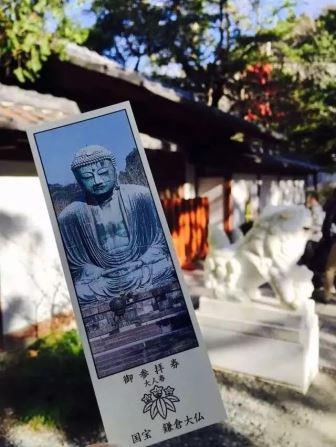

鐮倉大佛

但從另一方面看,他們的佛教意識似乎又很淡薄,由于本質上屬于多宗教信仰的民族,早在繩文時代,就存在萬物有靈的泛神信仰。以后雖逐漸出現神道、佛教等主流宗教,但民間仍習慣供奉包括八幡神、鬼子母、稻荷神、子安神等眾多神靈,以至有所謂“八百萬神靈之國”之稱,所以就一般人而言,精深的佛學修養是談不到的。

倘你不知深淺,問以所屬門派與教義,其人必多漲紅著臉,縮手囁嚅,那種愚憨之狀,直逼廢學被責的蒙童。而事實是,他家里可能既設有佛壇,又供著神龕。

有時舉行婚禮,按慣例倒是應放在神社的,但為了不開罪任何一個神明,居然能先參拜神社,然后再依次到寺院與教堂行禮。

據此,許多外國人斷定,日本人比較缺乏對佛教的敬畏與虔信。如14世紀,最早一批來日的葡萄牙籍耶穌會傳教士、留居日本長達幾十年的路易斯·弗洛伊斯(Luis Frois),在《日歐文化比較》中,就對日本尼姑不能像西方修女一樣隱居清修婉轉提出批評。

以后,埃德溫·賴肖爾(Edwin Oldfather Reischauer)在所著《日本人》中,更徑指日本人雖分屬不同的宗教團體,其實對此并沒有足夠的信仰。

可經驗告訴人,有關日本的事情一般都不會像人想象的那么簡單。只消看看這個蕞爾島國,宗教信眾居然是人口總數的兩倍,宗教團體更多達20萬個,誰能輕言那里的神佛沒有得到應有的禮敬?

日本宗教哲學家磯部忠正對此的解釋是:在日常身邊的一切事態和自然現象中,日本人都能感受到神秘的生命以及宗教的存在。

考慮到日本自古就有前述“八百萬神靈”的說法,人們喜歡把對神的虔信投托在日常平居之中,由此信奉佛教也多重不棄世俗的心靈修行,而不講究處所方式等外在的形跡,他這樣的說法顯然是有道理的。

在信奉絕對神的西方人看來,這一切或許太過隨意,但在他們,受高僧最澄、空海以下,一直到凈土真宗的宗祖親鸞大師“在家佛教說”的影響,是已經把對佛的信仰與日常的生活徹底糅合在一起了。

猶憶8年前在福岡,曾親見一位年過八旬的佝僂老嫗,費力地從路邊揀起一片紅葉,諦視很久。當時,看她用手帕包好紅葉,放進手袋的莊敬樣,很是納悶。要知道,十一月的福岡街頭,風到處即有此物。

如此懵懂多年,方始憬悟,她或許是一個大自然熱切的崇拜者,乃或日本民族特有的“季語文學”的愛好者。但當那一刻,她要珍藏的,只是自己撫弄落葉時所體悟到的禪意而已。

這些年,隨著泡沫經濟的破滅和金融復蘇的乏力,整個日本社會彌漫著一種強烈的挫折感。人世間終百千劫,常在纏縛,究竟什么東西才能對人的精神歸宿有所承諾,又有哪種修煉才能讓人的內心重歸平靜?

紅顏綠酒之外,熱瑜珈與芳香浴之余,許多人重新發現了佛教。

就這樣,帶著一顆將信將疑的心,那些男男女女,再一次來到四國八十八寺廟朝拜,期待著低首合手,以此片刻之閑,抵去經年的塵夢,然后繼續去修個人的勝業,或是為名,或去求利。

在東京神谷町的光明寺,有一個年僅27歲、法名紹圭的和尚,入凈土真宗本愿寺派,為僧侶、布教使。他相信佛教之廣大美備與高明精深,應該能夠讓任何一個人體認到,只要你真想領略,必有契心之處。

所以,他大開寺門,準備精致的咖啡與茶點接引四方,讓那些深陷煩苦的人們,得以出空久積于心的煩亂,坐下來諦視蝶來花開,靜聽鴉噪風吟。

他告訴人,在這樣的凝神息慮中,可以聽到內心的聲音。至于錢,你看著給;你不給,他也一臉慈悲。他還另創超越宗派的網上寺院“彼岸寺”(www.higan.net),舉辦寺院音樂會“誰彼”,甚至組織大型的表演活動,對走不出困局的人給予提點,教他們如何當此一念已逝,檢點心智,萬慮未生,守護清明,由此減去世緣,涵養天機,在世網塵勞中,真正得大自在,有大清明。一時引來無數人登陸與留言,結果真的度了不少有緣人。

這當中,女性的困惑總是更多一些。面對遲滯而保守的社會,懷有過時想法的男人,她們既感到深刻的失望,又不愿降意屈從。所以會花80美元,到京都龍源寺做一日尼姑,身披袈裟,借冥思坐禪來平息內心。

有的一入佛堂,既洞徹了“暢好恩情容易敗”的原因,復勘破“一生多累為柔腸”的道理,從此堅持獨身,不再要婚姻。

不敢說她們的選擇盡出自覺,也可能是一種力量耗盡后的放棄。但感覺得到,經由這樣的精神沾溉,她們的內心確實平和許多,她們的皮膚有了光澤,神情更加朗亮。

或許日本尼姑雖不能結婚,但像天臺大寺住持瀨戶內寂聽這樣樂觀到可以上電視說脫口秀,自爆早前情史無數、獲NHK放送賞的經歷影響了她們,所以對她們而言,更準確的表述可能不是“放棄”,而是“放下”。

在越來越多的人只知道背負得更多的時候,她們放下了。有鑒于人生所以苦難,大半是因承擔的重壓,這樣的“放下”顯然有一種讓人玩味的深意。

由此,自然聯想到身邊發生的事情。那個活脫脫的“林妹妹”與丈夫一起拋下事業和父母,剃度出家了。多登對的一雙璧人,“從此蕭郎成路人”。

可能在他們看來,幸福以任何形式出現都顯得乏味,所以才決定背對這個花月世界,決絕地與它做徹底的揮別。

可佛的意思是:十丈軟紅,哪里不是積福處?

一個人能悟得此理,盡大地皆是蒲團,為什么要過于拘執檻里檻外呢?這樣想來,或許每個人都有跨不過去的邊界,但盡可能做積極安和一些的選擇,應該還是可以的。