這些年,持續保持著對于日本近代開國史尤其是黑船事件的濃厚興趣。

2012年在早稻田大學訪問時,曾在書店里買到過加藤祐三的《黑船異變》(巖波新書,1988年),不懂日文,但還是忍不住手癢買下。

黑船事件具有很大的標志意義.

我們知道,這一次于美國而言屬于"不戰而屈人之兵",讓日本走出鎖國狀態,成為佩里準將不朽的功業。

在日本這邊,戰端未啟,走向開放,雖然所簽《日美和親條約》也是一種不平等條約,但畢竟是加藤祐三所說的"交涉條約",而非戰敗方在極度屈辱之下訂立的那種條約。 這個事實也對此后的史發展,包括日本與西方關系以及日本國民心理,產生了深刻影響。中國比日本要更早向西方開放,但卻是被強力打開了國門,整個過程充滿了戰火與血腥。

直到今天,這些歷史記憶仍然充滿了屈辱和苦澀,成了中西交往過程中不斷發作、周期性帶來困境的一個心理病灶。

那么,日本是如何走出了這樣與中國大相徑庭的一條開放之路的?

德川幕府的決策模式與大清帝國之間的差異,諸藩尤其是在某些"蘭學大名"庇佑下長時間對西方學問的關注和知識傳播,雙方在具體接觸過程中的應對謀略(包括虛張聲勢、弄虛作假,日本方面甚至在談判時安排了妖術師在暗處窺視佩里的內心活動),凡此種種,都是值得注意.

當然,特別重要的一個背景仍然是中國。鴉片戰爭清朝的失敗給日本方面帶來了很大震撼,一個擁有四萬萬人口的大國在區區數千英軍面前潰不成軍,不斷地割地讓權,而且戰敗又帶來了內政的混亂、朝廷合法性根基的動搖以及內戰的蔓延,都直接或間接地影響到了幕府的最終決策。

也就是說,中國的經歷成為日本最重視的未遠殷鑒。

完全是偶然,我在萬圣書園里看到了竹村公太郎的著作《日本文明的謎底》。書的副標題是"藏在地形里的秘密",作者是一位長期從事水利、地質等領域研究和行政工作的專家,因而他的視角真是別具只眼,煥然一新。

【浮世繪】《相州七里浜》中的日本風景(1830)

例如登陸日本后,西方人很快就發現,這個島國沒有象牙,沒有鉆石,沒有橡膠和適合小麥、玉米等作物生長的土壤和種植園,黃金幾近枯竭,居民也不吸食鴉片,真正是個"一無所有的日本"。

不,有些東西日本很豐富,那就是災難。

從1854到1860年間,大地震三次,小地震三千多次,更有瘟疫肆虐。如此國度,讓登陸的西方人驚心動魄,苦不堪言。

假如發生如薩英戰爭那樣的沖突,日本的地形也非常不利于西方人,從海上登陸就是大片的水田,水田盡處又是森林密布的山嵐,大炮不頂用,騎兵團陷到水田里一籌莫展。

所有這些都與列強在中國的境遇形成了極端的

倫敦大學日本史專家比斯利(W. G. Beasley)曾說,由于中國在西方列強心目中的巨大價值,因此在那里所發生的種種,不僅給日本提供了前車之鑒,而且成為日本得以逃避災難的避雷針。

對于中國來說,這真是一個令人痛心的結論。

二

東京之大

東京這座城市我已經訪問多次,但是每次都是匆匆過客,難以進行深入的考察。這一次時間較長,積累的觀感頗多,也有機會與更多人士交流。住地離神保町書店街很近,多次逛書店。書店里看到不少關于這座城市的書籍,不過,語言障礙還是一個問題。

從前錢鍾書先生到京都大學座談,開頭就夸獎日本漢學成就斐然,不過,他說:“我是日語的文盲,面對著貴國‘漢學’或‘支那學’的豐富寶庫,就像一個既不懂號碼鎖,又沒有開撬工具的窮光棍,瞧著大保險箱,只好眼睜睜地發愣。”

其實,跟其他語言不同,日語里夾雜著很多漢字,中國人又不是完全不通;看書名,讀書頁,大致可以知道一本書的主題,卻又難以細致地理解內容。那個保險箱是用半透明材料做成。依稀可以看到里面有些金銀財寶,無法打開,不只是“眼睜睜地發愣”,用現在網上流行詞匯,簡直要抓狂。

讓我就以一個無知者的身份談談粗淺的見解吧。

東京是一座龐大的城市,比起北京或上海這樣的中國城市更顯龐大。

因為日本的這類都市基本上都是城連城。例如,東京與橫濱是兩個城市,不過,乘坐輕軌,看著兩側高樓林立的城市風景,還沒有感覺出東京,就已經到達橫濱了。這種都市群的格局讓人平添一種大得走不出去的感覺。

東京之大,還體現在這座城市高度密集的地上和地下的交通網絡。

過去,曾有人把東京與北京的地鐵圖并列貼在微博上,疏密之間的巨大反差令人驚嘆。乘坐地鐵時,你會看到,這還不僅僅是路網疏密的差異,更主要的是,轉車路線以及出口設計都最大限度地便利乘客。

每個地鐵站幾乎都有六七個出口,一些出口直接商場、博物館、火車站等人群密集流動的場所。還有,地鐵站內部店鋪多多,可以說構成了地下的又一個東京。在上下班高峰時段,在一些中心車站,人流涌動,摩肩接踵,令人感嘆著地下東京的超凡活力。

建筑風格上,東京也是大器莊嚴的。

皇居在明治維新前是江戶城,現在位居東京市中心。與北京的紫禁城類似,周圍環繞著護城河。但與紫禁城的紅磚墻不同的是,皇居城墻是用巨大的石塊壘起來的,城墻上,可以看到里面參天的古樹。城墻外表和城門沒有太多的裝飾,石則石顏,木則木色,一任其本來面目,卻透露出一種對自然的敬畏和獨特的審美觀。

不僅僅在東京,像京都這樣的古城,寺廟與世俗建筑都顯示出這樣的特色。

1853年隨從美國海軍準將佩里叩關江戶,打開日本國門的傳教士衛三畏,此前已經在廣州居住20年,登陸日本時,曾比較日本與中國的服飾差異,他說日本的官員服飾“花花綠綠,相當怪誕,顯示出他們的品位不高,比起中國的長袍差遠了”。

但是,日本人在建筑及其配套環境的品位上,比起中國反自然的朱梁畫棟、金閃銀耀來,或許要更加自然和高明。

當然,東京的現代建筑已經是風格多樣,從高處俯瞰一下銀座、新宿等商業區,也是高樓林立,多姿多彩。某些明治維新以后建設的樓宇展現了對西方古典風格的追求,尤其在大學里,這類建筑很多,例如東京大學的安田講堂、一橋大學的主體建筑群、早稻田大學的大隈講堂等。

另外,著名設計師岡田新一設計的日本最高法院,也是獨具一格的現代派建筑。

跟那些體量龐大的現代建筑相比,我更感興趣的是平民的住宅。在一些安靜的街區里,一棟棟兩層三層樓房,密密麻麻地緊挨在一起。我不知道住在這樣自家所有的低層樓房里的人口比例,不過那確實是許多尋常人家的常態住所。

一位日本朋友告訴我,這類房子最早都是私人買下土地,邀請專業設計所根據房主的審美愛好設計建造。由于土地所有權得到法律的嚴格和永久保障,因此房主不僅重視設計上的獨具特色,而且施工上也力求材料堅固,以長久地為子孫后代提供庇蔭。

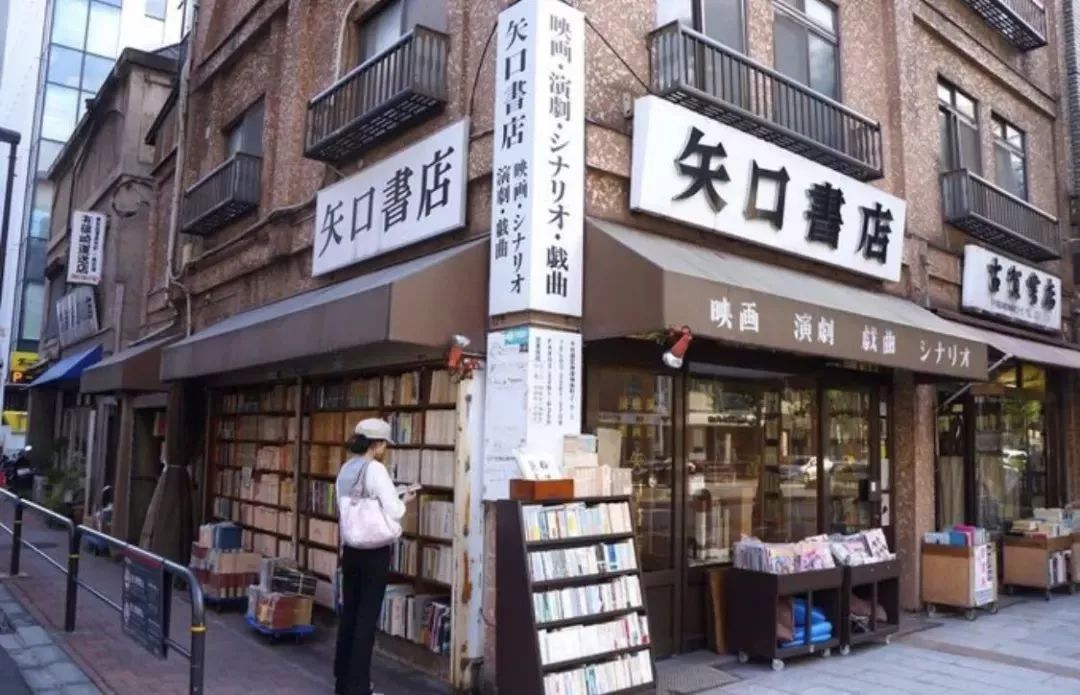

神保町的古書街

讓我感受東京之大的,最富于沖擊力的也許不是建筑,而是書店。

也許有讀者會奇怪:書店?哪座城市沒有一些書店呢。

可是,當你來到神田,或者叫做靖國通り的那條大街的一長段上,鱗次櫛比的樓宇中,居然布滿了書店。準確的數量是一百八十余家,其中舊書店——日語稱之為“古書店”,有一百六十多間。

過去我曾經到過這里,但因為行程倉促,只是在最邊緣的兩家書店匆匆買了幾本書。這次時間充裕,一個月里,我去了七八次,但也只是局部。逛書店是個累活,站在書架前,左看看,右翻翻,不知不覺就是半晌。中午找一家小店吃一碗拉面,順便歇息一下,下午接著看。一天下來,幾本收獲,滿心樂趣。

這里的書店不僅數量多,而且品類豐富,專業齊整,語種多樣。不僅有書籍,還有作家和各界名人的手稿、書法以及浮世繪等。我在幾家賣“洋書”(專指西文書)的店里看到不少西方18、19世紀出版的老版本,有些在“原產國”恐怕也是稀見品了。

我看到格勞修斯的《戰爭與和平之法》(1631年荷蘭文版,價35萬日元),看到約1748年出版的孟德斯鳩《論法的精神》法文版(22萬日元),看到11卷本的《邊沁通信集》,還有我有中文譯本的斯坦因哈佛演講集、赫定關于中亞探險的那本名著的斯德哥爾摩初版……

在逛這些書店時,我一邊感嘆,一邊也有些不解:為什么東京有如此繁華的古書業?

在我到過的所有城市里,無論是歐洲,還是北美,抑或是亞洲其他國家,相比之下,神保町書店街真正是首屈一指。

是日本人格外熱愛讀書?地鐵里一卷在手的人確實很多,我甚至看到一個老太太捧著一本桑德爾的《正義》讀得津津有味。愛閱讀的人多,自然也就會催生書店業的發達。但是,舊書店這么多,還是需要別的原因解釋。

在歷史上,日本從中國輸入了許多典章制度,但是,兩國之間,歷史的連貫性有著巨大的反差。

日本的君主,從來都不是通過征服而登基。雖然天皇在幕府時代曾長期淪為符號,然而卻未曾有過改朝換代的情況,所謂萬世一系,良非虛言。

在中國,改朝換代,乃是周期性發生的故事。朝代的更替不只是“城頭變幻大王旗”而已,還伴隨著對前朝種種的激烈排斥。

對前朝文武的殺戮,前朝遺民的自我放逐,當然也需要消除那些不利于本朝合法性的違礙書籍。從秦始皇的焚書坑儒到清朝初期的文字獄,不知道有多少文脈被專制的斧鉞無情斬斷。一直到“文革”,紅衛兵們不是也燒毀了汗牛充棟的“封資修”書籍么?

相比之下,日本幾乎沒有這樣代際冤仇,書之禍也得以幸免,也就有了古舊書籍的不斷積累和舊書業的蒸蒸日上。

這是否是一個重要原因呢?

尊重歷史與擁抱世界

在當今世界上,東京毫無疑問是最重要的國際化都市之一。

這里的政治制度與西方具有同樣的價值基礎;貿易連接五洲四海;只要付費,任何電視機都可以收到CNN和BBC;國立西洋美術館里收藏有魯本斯、梵高、莫奈、畢加索等大師的作品;歐洲與南美的足球俱樂部冠軍年度對決在毗鄰東京的橫濱舉辦;人們對于西方音樂藝術有著近乎狂熱的追求,這里走出的小澤征爾是享譽世界的指揮大師……

讓我感受強烈的是,對于當年以武力相威脅打開日本國門的西方列強,日本人并沒有表現出仇恨的心理,相反還有許多感激的表達。

在東京芝公園旁邊,我意外地發現矗立著一尊佩里準將的塑像,那正是我們前面提到的,率領美國海軍艦隊陳兵江戶灣,迫使日本開放三個港口城市的“黑船事件”的主角。不僅在東京,佩里的塑像也豎立在當年登陸的下田和北海道函館市。不僅有塑像,還有紀念碑以及紀念館等。

由于對中外交流史的興趣,我很留意那些顯示這種交流的紀念物。但是所到之處,它們大多數都被毀滅了。美國人華爾(Frederick T.Ward)幫助清政府剿殺太平天國,戰死疆場。當年清廷隆重表彰,并在松江為他修墓建廟,如今已經毫無蹤跡。

在北京,明清時代耶穌會傳教士利瑪竇等人的墓地也歷經義和團和紅衛兵兩次劫難,“文革”結束后修復。

不過,這未知是否徒具形式的墓地,現在還封閉在北京市委黨校的校園里,一般游客難以參觀。這種反歷史的意識和行為原因何在,的確是值得我們反思的。

當然,盡管日本人對包括西方列強的侵略遺跡都妥善保存,但這個國家的國際化程度究竟如何,似乎也有很不同的看法。

2003年7月,在黑船來航150周年之際,英國《經濟學家》雜志發表文章,標題居然是:“佩里叩關百五十年后,和魂洋才境況依舊。”

美國著名“和學家”賴肖爾曾經多角度分析過日本的這種既博采眾長卻又頑固地堅守本位文化的特色,他甚至直率地批評日本人在自卑與傲慢之間周期性地搖擺,在經濟和科學上取得令全世界贊美的同時,卻仍然與世隔絕,不愿意在國際事務中扮演積極角色。

因為賴肖爾教授生于日本,又娶了一個日本夫人,他無論作為哈佛教授,還是美國駐日大使,都表現出對日本的熱愛。他的批評或許是日本人樂于接受的。

當然,日本人接受任何事物,都要經過一種審慎的過濾。這也許正是日本之為日本的原因吧。

文 | 賀衛方

編輯 | 月野兔、竹青