由于歷史的積怨,政治、社會制度的不同及文化差異,中日兩國媒體在相互凝視的過程中,會發生某種程度上的焦點模糊、失真,甚至錯位。

這種狀況會帶來幾個方面的問題:首先,它會妨礙兩國民眾的相互理解,因為媒體會把一個扭曲并放大了鄰國像(日本像或中國像)強加給讀者,從而影響其日本觀或中國觀。

其次,在相互理解缺失或不足的情況下出臺的外交政策,易受制于民意,往往帶有很強的反制、報復色彩,進一步強化了兩國的隔絕;再次,中日關系頻密顛簸、持續緊張的狀況,反過來損害了兩國各自的國家利益。

而雙方的“國益”,很大程度上源自兩國的共同利益——在對全球化的依存已不可逆的今天,這一點根本無需詮釋。

最近的例子,是因安倍去年秋天的靖國神社參拜等所作所為,兩國媒體從互指對方國家是“軍國主義”,發展到兩國大使在國際講壇上互詈,演出了一場“伏地魔”活劇,惹得美、英等第三國都“友邦驚詫”,不禁為中日關系憂心忡忡。

俗話說,孤掌難鳴。架打到這份上,雙方肯定都有不可推脫的責任。但政客、外交當局及媒體的責任,卻是由各自的國民來埋單。日方的罪錯,是日本國民來埋單,我雖然也替我的東瀛友人們糟心,但畢竟還感覺不到肉痛。可中國要是錯了的話,我們每一個人都是埋單主體的一分子,誰也跑不了——茲事體大!

理解一個國家,本質上是理解一種異文化,免不了要夾雜想象。但這種想象,務須是建基于對其主要社會特征準確把握基礎之上的合理想象。否則,對異邦的想象,就成了“想象的異邦”;對它的談論,是“飄忽的照準”——基本上等于虛構的文學創作。

那么,日本到底是一個什么樣的國家?日本社會究竟是一個怎樣的社會呢?這無疑是一個見仁見智的問題,非一言兩語能說清。但如果以傳統意識形態的話語,說日本是一個資本主義國家,日本社會是一個儒教社會的話,這就跟說家,中國社會是一個崇尚社會主義精神文明、奉行社會主義法制的社會一樣——等于什么都沒說。

因為,誰都知道,“中國,有遠比資本主義更資本主義的地方,而東洋社會的文化,亦非儒教的“溫良恭儉讓”所盡可涵蓋。

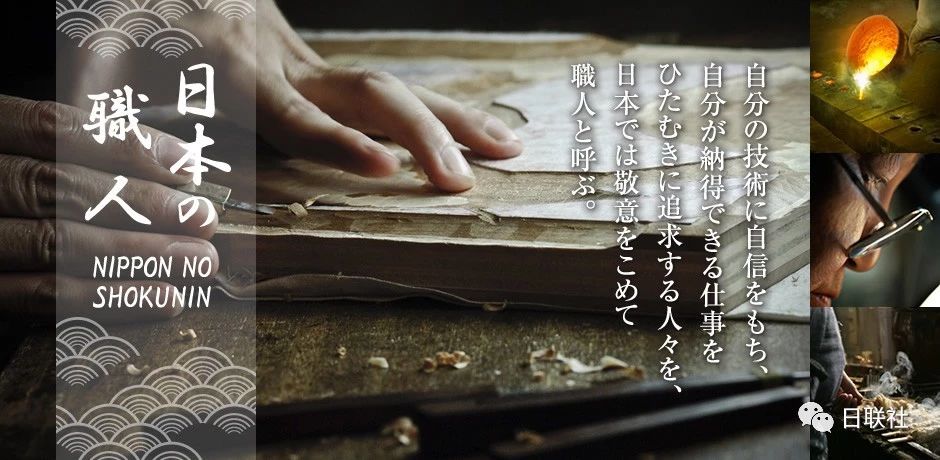

毋寧說,日本社會是一個彩色多面球,從不同的角度去觀察,會呈現不同的面向和光澤:既有殘酷的社會競爭,又有家族式的溫馨;既有代表世界最高工業文明水準的、高度國際化的跨國企業,又有代代相傳、手工作坊式經營的百年老店,甚至千年老店;源于神道教的武士道文化可以與朱子學、陽明學,以及基督教文化并行不悖,甚至達到“你中有我,我中有你”的水乳交融境地。

恐怕沒人否認,中國社會高度的復雜性、混雜性,既有現代性的一面,也有部分后現代的特征,甚至不排除尚停留在前現代的部分。一個北京城,從東往西,或從北往南橫切,不出五環,便能看到幾種完全不同類型的子社會,既有CBD、奧運村那種櫥窗般光鮮亮麗、完全西化的現代社會,也有小胡同里的大雜院那樣傳統的市井社會和垃圾場旁邊的上訪村那樣的“賤民部落”。

與之相比,日本則是一個單純得多的均質化社會,這個社會在當下的最主要特征,在我看來,不是別的,而是后現代性。

后現代性是關鍵

詹明信說:“表面、缺乏內涵與無深度,這可以說是一切后現代主義最基本的特征。”鮑德里亞則認為,后現代社會就是一個仿真世界:實在與影像之間的差別消失了,“電視就是世界”。原先那種靠全社會共有的傳統敘事和規范意識來共同維系的社會秩序令年輕人感到壓抑、窒息,他們選擇“逃亡”,或干脆背過身去。

后現代主義建筑

于是,現代主義下的一整套社會規范,對他們失去了約束力,個性自由、自我決定論和生活方式的多樣化開始受到肯定,只以自我的方式和節奏生活,注重自我感受而不在乎社會評價,“愛誰誰”的年輕人群激增。

這種嶄新的文化景觀并非在日本率先出現,但由于“泡沫經濟”的崩潰及其后長期的經濟蕭條等原因,在日本獲得了長足的發展。以“御宅族”為代表的,以漫畫、動漫、電玩、影像等平面形式的視覺消費為中心的亞文化趣味共同體開始形成。

在秋葉原街頭四處可見的“萌”元素

九十年代末,特別是進入21世紀以后,這個群體開始憑借其氛圍獨特的“萌”(MOE)文化向全社會輻射價值觀,影響之深遠,甚至溢出國界,蔚為大觀。

作為日本社會最重要的特征之一,后現代性不僅表現在文化上,在經濟、社會等方方面面均有所體現。但中國媒體,包括許多學者并不理解鄰國社會的這種潮流新動,往往喜歡根據中國的社會現實,想當然地往日本身上生搬硬套,無異于借別人的酒來澆自己的塊壘,用別人的鑰匙開自己的鎖。茲舉兩個例證,來說明對日本的誤讀。

日本企業多承襲“終身雇傭”的傳統,且有獨立工會等勞動方權利保護機制的約束,裁減冗員并不容易。企業為確保利潤,遂改變了傳統的雇傭方式:削減正式雇傭規模,同時大量采用“派遣”人才(即從人才派遣機構招募的臨時雇傭者)。 如此,未出十年,“飛特族” [即和制造語詞“freeter”的音譯,系由英文“free”(自由)和德文“Arbeiter”(勞工)合成,意為自由打工族。]、“尼特族[ 即“NEET”,系“Not in Education,Employment or Training”(既未就學,亦未就業或參加職業培訓)的縮寫。指15~34歲的既未就學、亦未就業的青年,日本社會統計稱之為“若年無業者”。]等青年非就業人口激增,一定程度上造成了社會貧困的現象,被社會學者三浦展命名為“下流社會”。

對前者,有精確的社會學統計。最新的數據表明:2012年度,“尼特族”再創歷史新高,達63萬人,占同齡人總數的2.3%;“飛特族”多達180萬人,占同齡人總數的6.6%。[ 據內閣府2013年版『子ども?若者白書』。]

可對后者的實態,礙于“御宅族”及近年出現的另一個被稱為“HIKIKOMORI”[ 日文寫作“ひきこもり”。指那些終日呆在自己的房間里、“大門不出,二門不邁”,除了必須的購物和興趣需要之外,基本不外出的15至39歲的青少年。據日內閣府統計,2010年度,全國約有69.6萬人。]的現象的定義莫衷一是,始終缺乏深入的研究,甚至連其人口規模都迄無定論(這方面最極端的數據,來自矢野經濟研究所的調查,認為日本全國人口的25%為“御宅族”)。 但“御宅族”是一個在日本社會早已存在,近年來,特別是進入21世紀以來,迅速擴大的人群。“前御宅族世代”是“50后”,七十年代即登場;“第一代御宅族”是“60后”,登場于八十年代。其后,直至“第四代御宅族”的“90后”,代有人才,各領風騷。在不斷壯大的同時,甚至開始“越界”——向歐美,乃至中國蔓延。

今天,“宅男”、“宅女”不但早已在中文中定型,且有種時尚味。英語中,語義上與“OTAKU”近似的表現是“Nerd”,指深陷于某種興趣之中的趣味“中毒”者。而電腦和電子產品的“中毒”者,則稱為“Geek”。

另一位新銳作家、芥川獎得主田中慎彌,出生于1972年,從一所工業職高畢業后,沒“工作”過一天,職歷為零,每天關在家里寫小說,二十年如一日,雷打不動,堪稱宅男模范。他甚至沒有與女性正經“交際”的經驗,平生接觸的女性除生母之外,至多是街上便利店的女收銀員和出版社的女編輯,但這并不妨礙其小說中“出位”的性描寫。

這種“宅男型”生活方式原本就頗有魅力,“3.11”巨震后,更以其“低碳性”獲得更多時尚青年男女的青睞,悄然做大——我個人把這種現象看作是一場靜悄悄的文化革命的開端。 譬如,今天頗有些小眾趣味文化志,完全不同于《文藝春秋》、《周刊朝日》等傳統雜志的做法,由一群志同道合的文藝青年自己約稿、寫作、編輯、出版,面向特定的讀者層定制發行,出版物的版權頁上甚至連法定地址都沒有,但卻是合法出版、進入主流書店并擁有固定讀者群的雜志。 如果哪天,你在澀谷或下北澤的一爿廉價咖啡館里見一群奇裝異服的青年男女邊爭論,邊用筆記本電腦在記錄什么的話,請勿見怪,那說不定是編輯部在開選題會,你興許就是他們的讀者呢。

而那些宅男(女)們及其工作室,基本就相當于掛在后面的車廂,或者是車廂的一部分。不僅是動漫產業,東洋龐大的文化藝術產業,乃至廣義的內容產業中相當大的份額,其實是靠宅男(女)們支撐的。

與多數“飛特族”、“尼特族”不同的是,“御宅族”恰恰是日本當下活色生香、魅力四射的青年亞文化的創造者和文化使命的承擔者,由他們開創的一種不同于既往的、立足于后現代社會的新型消費文化及這種文化的生產和消費方式,正方興未艾,說不定代表了未來文化的發展方向。

不一樣的“醫療崩潰”

另一個以中國現實來想象日本的誤讀是所謂“醫療崩潰”問題。中國社會近年來有一種很不陽光、很不好的做法:為了規避輿論的批評,把一些明顯是“中特主義”的物事往大里整,動輒“國際化”。如汶川地震后,鑒于中小學校舍大面積坍塌的事實,地方政府發言人出來表態說,在大地震中,諸如醫院、校舍等大型公建的倒塌是一個“國際性難題”。

言外之意是,既然各國均如此,又何必只揪住我的問題不放呢?但稍有常識者,便可識破這種話語游戲。道理很簡單,就是被“國際化”了的“事實”很難成立,或者說根本就不成立。

就結論而言,中國的問題是公共醫療領域財政投入的剛性不足、醫療資源分配高度不均造成的,是一個現代社會的問題;而日本的問題,則又是一個后現代的問題——因此,基本不具備可比性。

媒體危言聳聽地預言,現行的全民覆蓋的普遍醫療保險制度(于1961投入實施)經過半個多世紀的運轉,由于人口老齡化、年金積累不足等原因,將于2020年前后面臨實質性崩盤的局面。

醫科大學學費貴、學制長,畢業后到成為獨挑一攤的主治醫師還要經過漫長的歷練。即使好不容易熬成了“一把刀”,也要定期上手術臺,節假日還得出急診,工作強度極大不說,萬一出了醫療事故,還要面對訴訟的壓力。因此,從醫師供應鏈的上游——醫學院,便面臨生源不足的問題。 如著名的東京醫科齒科大學,是頂尖水準的國立醫科大學,其畢業生不僅全無就業問題,且年薪不低于3500萬日元,長年以來是富人子弟云集的學府,競爭極其激烈。然而,如此精英學府,近年來卻深陷招生不足的怪圈,遑論國內其他綜合性大學的醫學院。

今天,日本的“富二代”、“富三代”,早已不再青睞“白色巨塔”里的成功,轉而把目光投向了諸如藝術、語言學、文學、博物館學等遠離實務的“務虛”專業。

這種案例,經過新聞媒體的曝光和放大,在發達社會國民的心中投下了濃重的陰影,揮之難去。未來,日本政府也許不得不克服社會、文化、法律等方方面面的障礙,從海外大量招募醫師和護理人才,奧巴桑、歐吉桑們將不得不嘗試并習慣與操著非母語的日語或英語的外國醫師們溝通病情。

這,才是日本“醫療崩潰”的實態。與中國醫改所面對的,完全是不同時代、不同性質的問題與矛盾。

語義含混的“他者”

記得上一次京城持續大霧霾的某天中午,我戴著豬嘴型防PM2.5的口罩,穿過大半個城市,從臨近東五環的家,趕赴位于大鐘寺附近一家著名新疆餐館的飯局。途中,望著車窗外灰蒙蒙的一片混沌,心生絕望,頭一次嚴肅地思考移民的可能性,并隨手發了一條微信:“霧霾、通脹、地溝油、堵車、地鐵安檢,帝都生活五大不爽,沒一個能望見解決出口。”一時間應者如云,倒也不無熱鬧。

惟日本曾經歷過從戰后廢墟上,成長為世界經濟強國的奇跡般的發展崛起,其在六七十年代經濟高度增長期所遭遇的種種矛盾、困惑與挫折,才成為國人和本土媒體所格外看重的“他者”鏡像,筆者自己也屢屢接到過這類稿約。一個總的感覺是,談成功經驗的少,談失敗教訓者多。 我一般不大愿意談這些,豈止是不愿談,簡直是反感談,千方百計回避談。為什么呢?因為我覺得,對所謂“他者”經驗教訓的泛泛而談,非但沒好處,反而是有害的!但同時,我也發覺,有些媒體特別喜歡談這個,有的簡直像吸毒一樣,上了“借鑒癮”。隨便在網上檢索一下新聞,便不難發現這一點。

尤其是當發生某些社會性事件的時候,人民系、《環球時報》等媒體一準會在第一時間推出一篇甚至一組借鑒“他者”的文章。而被借鑒的“他者”,十有八九是日本:如毒餃子事件發生后,借鑒了和歌山毒咖喱事件;毒奶粉事件發生后,借鑒了森永牛奶投毒案和雪印毒牛奶事件;動車事故后,被借鑒的是兵庫縣尼崎列車出軌事故;華北地區連續大霧霾發生后,又借鑒了四日市化工廠毒氣污染,造成大量市民罹患哮喘病的事件,等等,不一而足。

否則的話,對那些日復一日在霧霾中艱難呼吸、且不知還要呼吸到何時的中國人民來說,這種對所謂“他者”經驗的片面借鑒的實效很可能是負面的,消極的,有害的,甚至是邪惡的:因為你的“借鑒”,無非是為中國當下發生的眾多民生問題提供了一個合理化的注腳而已。

而這些問題本身,不僅解決遙遙無期,而且會因你的關注及以所謂“他者”名義的“高大上”注腳,得以“國際化”,反而成了拖延解決的“理由”。這么多年下來,你見過一例因借鑒異域的“他者”經驗,而獲得圓滿解決的本土民生案例嗎?

其中有些案例,是近年來頗受中國媒體關注的公害訴訟大案,如熊本縣水俁市的水俁病案、富山縣婦中町的痛痛病案和三重縣四日市的哮喘病案,等等。我們應當看到,包括這些當時就震驚全國,甚至吸引了國際輿論的廣泛關注,近年來又不斷被中國媒體反復“借鑒”的大案、要案在內,日本在過去經濟高度增長的過程中所犯下的罪錯,釀成的一系列民生問題,經過其國民、輿論的長期斗爭,均得到了相當徹底的解決。

很多案例,經過曠日持久的訴訟戰,官司一直打到最高法院。在事件已然塵埃落定一代人之后的今天,經最高法院最終判決的結果,仍被維持,在加害者的企業法人和受害者及其家族之間,天文數字的巨額賠償仍在支付。

解決的路徑:“組合拳”

一、政治空間:戰后日本,從1955年直到“泡沫經濟”崩潰后的1993年,被稱為“55年體制”的自民黨獨大的局面持續了近半個世紀。但在意識形態和文化上,則體現為“自民黨VS社會黨”的所謂“保(守)革(新)對決”的構圖。因此,在冷戰時代,左翼在野諸黨,其實有不小的政治反對空間。

但對政治反對勢力來說,最有效的反對,不啻通過某個具體的公害或民生案例,來做成自己的“業績”。姑且不問政治反對者的內心訴求,這種政治博弈本身,客觀上無疑有利于問題的解決,有利于民生。

在這種情況下,民間的呼聲尤為重要。何以整合民間的訴求,喚起輿論和全社會的關注,使其成為一種對責任方施壓的有效砝碼,對問題解決的進程及解決的結果,具有至關重要的意義。

在從六十年代初到七十年代末,圍繞成田機場建設問題的曠日持久的拉鋸戰中,如果沒有以當地農民和原住民為主體的“三里冢斗爭”的話,很難想象會取得那樣堅實的成果。

其次,隨著社會民主化程度的提高和公民權利意識的高漲,各派政治力量的博弈,通過代議制功能發生作用,從而影響立法。如在成田機場斗爭的過程中,國家不僅數度修改《土地征用法》,大幅提高補償水準,且在與僅有的幾戶“釘子戶”談判破裂的情況下,最終選擇了放棄使用《土地征用法》,寧可飛機跑道改道,也絕不強行動遷的妥協方案。 應該指出的是,上述四種路徑,其實很難分先后、主次,作用的大小、輕重。不同案例,在不同的階段,某些因素的重要性會凸顯,得以優先應對。但多數情況下,為達到問題解決的目的,四種路徑往往同時展開,左右開弓,相互作用,相輔相成,是一套“組合拳”。

說明:本文原題《正確認識日本的社會特征,全面評價“他者”的經驗教訓》,是以作者2013年11月28日,在中國社科院日本研究所舉辦的“日本社會熱點座談會”上的發言為基礎整理而成。轉載自公眾號“大家”(ID:ipress),文中內容不代表本官網觀點和立場。